« Si Charles Darwin était vivant aujourd’hui, je pense qu’il serait très intéressé par le punk-rock » (Greg Graffin, in Anarchy Evolution)

Une certaine remise en cause du dogme et de l’autorité, voilà ce qui lie deux mondes a priori très éloignés l’un de l’autre, celui de la biologie évolutionniste et celui du punk-rock. Il n’y avait qu’une personne pour faire le lien : Greg Graffin, chanteur du groupe Bad Religion depuis plus de 30 ans et par ailleurs Docteur en zoologie et maître de conférence à UCLA à ses heures perdues. Il nous fait le récit de ce grand écart dans Anarchy Evolution (sous-titré Faith, Science and Bad Religion in a World Without god), publié en 2010 par It Books.

L’objet est étrange mais à l’image de la double vie de Greg Graffin, très jeune tombé dans deux marmites en même temps, celle de la musique et celle de la science. Ni véritable autobiographie, ni traité scientifique, ni manifeste punk, ni traité d’athéisme, mais un peu de tout cela en même temps, le livre pourrait facilement rebuter. Grâce à un équilibre de traitement plutôt judicieux et à des ponts savamment jetés entre les deux rives de l’existence compartimentée de l’auteur, il parvient plutôt à séduire.

Comment faire la cigale et la fourmi en même temps

Greg Graffin a déclaré avoir voulu devenir chanteur dès l’âge de neuf ans. Sa vocation scientifique, elle, nait véritablement avec un livre, Origins, de Richard Leakey et Roger Lewin, que sa mère lui offre au moment où, encore adolescent, il forme Bad Religion. Les dernières phrases de Origins lui inspireront l’un des titres du premier album de Bad Religion, “We’re Only Going to Die from Our Own Arrogance”. Le décor est planté. Greg Graffin mènera ses deux carrieres de front, sans jamais sacrifier l’une à l’autre.

Punk et enseignement, évolution biologique et evolution culturelle, la tentation du parallèle abusif est forte, mais Graffin met en garde son lecteur : “It’s important to note that the two processes [evolutionary biology and history of punk music] are quite different.” Difficile toutefois pour quelqu’un d’immergé dans les deux mondes de ne pas faire quelques rapprochements assez bLouguiens dans l’esprit, comme avec cette vision de son groupe comme organisme en lutte pour la survie :

“I used to envision each Bad Religion concert as a unique environmental opportunity. We could try to increase our popularity trait by singing better songs and giving better performances, in which case our popularity would grow. Or we could suck and lose fans, causing eventual extinction.”

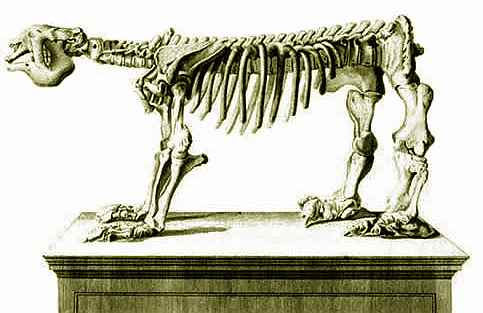

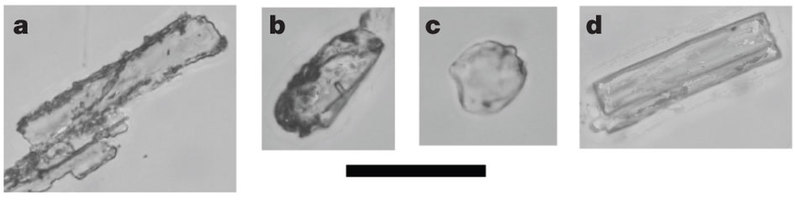

Mais la plupart du temps, Graffin ne mélange pas les genres et parle – sérieusement – d’évolution. Graffin s’adresse à un public de profanes et souhaite faire passer un message plus que des connaissances. Pas de cours théorique structuré, donc, mais quelques notions et exemples distillés ici et là, au gré du récit, entre deux considérations très générales : un peu d’histoire de la terre et de la lignée humaine, les gênes, des mastodontes, une fourmilière pour montrer que l’anarchie caractérise la nature plutôt que la perfection, et Tiktaalik comme exemple de fossile transitionnel entre deux lignées (poisson et tétrapodes, nantis de métacarpes).

Tiktaalik (Tiktaalik roseae ) : des nageoires avec des épaules, un coude et un poignet. Sans lui, tu ferais comment pour applaudir un concert de Bad Religion ?

Un point de vue naturaliste sur le monde

Forcément, la religion n’est pas en odeur de sainteté chez un auteur scientifique ET punk. Mais Graffin est loin d’être un esprit étroit. Il se définit comme naturaliste plutôt que athée.

Définition qui a le mérite d’être positive :

“I have problems with the word “atheism”. It defines what someone is not rather than what someone is. It would be like calling me an a-instrumentalist for Bad Religion rather than the band’s singer.”

Et surtout, de placer la science au-dessus du lot :

“I don’t promote atheism in my song or when I teach undergraduates. During my lectures about Charles Darwin, for example, I barely mention Darwin’s decisive reason for abandoning theism. Far more important is his theorizing about biological phenomena. The focus of students’ attention at the introductory level, where I teach, should be on the processes and interrelationships found in nature. The debate over whether species are specially created by a deity has only a secondary significance, and ther simply isn’t time to discuss it in introductory biology class.”

L'expérience de la foi - version punk naturaliste

Sans être aussi virulent qu’un Richard Dawkins avec qui il semble avoir quelques accointances, Greg Graffin n’est pas franchement fan du NOMA (principe de non recouvrement des magistères de la science et de la religion, don’t le bLoug aura un jour à causer). Pour lui, pas de raison pour que la religion échappe au crible du questionnement scientifique ; vouloir compartimenter, c’est fuir ses responsabilités et se décrédibiliser.

« Claims made by authorities with the tacit expectation that they should go unchallenged out of reverence to those in power are precisely the kinds of claims I like to investigate and challenge. After all, the basic practice of science requires us to test all claims by the same criteria: observation, experimentation, and verification. If scientists are willing to rule out an entire domain of human life as exempt from their methods, how can they expect anyone to respect those methods ? by trying to protect themselves from a public backlash against their overwhelmingly monist viewpoint, they undercut the very point they are trying to make.”

Même rigueur sur la perspective d’un dialogue avec les créationnistes :

“I am not at all interested in leaving the door open for discussions with advocates of the moderne “intelligent design” movement.”

Portrait du scientifique en jeune punk

A force de faire des conneries, j'ai fini par me faire cravater

Avant d’être le distingué Docteur Graffin, Greg Graffin a commencé jeune punk morveux trainant dans Santa Monica Boulevard, une zone connue pour « ses putes, ses camés défoncés, ses gays en chasse et toutes sortes de punks ».

Très tôt retiré du pit, n’ayant jamais pris de drogue d’aucune sorte (et ça a l’air vrai en plus), Graffin a un côté lisse et intello assez peu en phase avec son milieu (pour faire bonne mesure, il aide tout de même ses potes à se faire leurs shoots…).

Mais cette facette de sa personnalité le sauve probablement de la violence qui va gangréner et annihiler la scène punk du Los Angeles des années 80 pour le précipiter dans les bras rédempteurs de la science.

Le témoignage sur cette transition est intéressant : il montre combien le système éducatif était défaillant en matière d’évolutionnisme.

D’un simple point de vue quantitatif, tout d’abord, avec de maigres heures de cours, dispensés pour la forme :

“As is the case with many high school biology classes, my school downplayed evolution; though it is the key to all of biology, we got only a one-week unit on the topic. So I had to educate myself. I bought a cheap paperback version of On the Origin of Species and set a goal of reading some of it each night before bed”

très tôt, un goût prononcé pour les fossiles

Sur un plan qualitatif également : Graffin explique comment le devoir final qu’il présente à sa classe et qui n’est qu’une suite de contresens sur l’évolution se voit récompensé par les louanges de son professeur :

“I explained to my classmates that evolution was based on competition and that some forms of life were better at living than others. I told the class that all evolution tends toward perfection, and that, despite numerous false starts and dead ends, the most successful and elaborate evolutionary lineage was the human species. I said that all human attributes were originally adaptations to life on the savannah in Africa.”

“Much of what I said in that lecture was wrong. […] But I received an A in that class, and my teacher wrote on my report card “Gave a great talk on evolution”.”

Anarchy in the UCLA – le côté obscur de la science

Le livre laisse quelques regrets, en particulier celui de ne pas aborder la vie universitaire actuelle de Greg Graffin. On peut toutefois lire en creux qu’elle n’a peut-être rien de bien excitant. Graffin effleure le sujet en mentionnant l’anecdote d’une groupie brésilienne qu’il éconduit poliment, parce qu’il doit se lever tôt le lendemain pour partir dans une quelconque expédition dans la jungle. N’importe quelle rockstar normalement constituée s’esclafferait. Mais pour un naturaliste digne de ce nom, si la nature propose, Darwin dispose :

“What kind of man in the prime of his life would turn down the advances of beautiful Brazilian women and instead head out to look at birds, trees, reptiles and amphibians ? But this particular visit was the culmination of a dream that began in high school, when I read Darwin’s The Voyage of the Beagle.”

Autre signe des rigueurs de la vie universitaire, l’expédition en Bolivie à laquelle le jeune Greg Graffin à le plaisir de participer et qui se transforme en un improbable fiasco. Ces passages du livre sont parmi les meilleurs, par leur drôlerie et ce qu’ils disent de la réalité du travail de scientifique.

et là je leur balance Bad Religion pour les amadouer

Dans le cadre d’un projet de réserve naturelle, Graffin est embauché en tant que « collector of birds and mammals ». Il comprend en fait que sa mission consiste à tirer, piéger, étrangler et tuer tout ce qui bouge. L’expédition oscille ensuite entre l’ennui profond et des pics de grotesque dignes de Redmond O’Hanlon (auteur dont le bLoug vous entretiendra prochainement). Un bateau surnommé El Tigre de Los Angeles et flanqué d’un tigre à dents de sabre pour logo, des compagnons taciturnes, dont un Canadien qui aura pratiquement pour seules paroles un résigné ‘What the fuck am I doing here ?’, une rencontre avec des Indiens (« They boarded El Tigre de Los Angeles asi fi they didn’t need permission. I waved and said, “hola! Me llamo Gregorio,” to which they responded, “Missionarios?”), et pour finir, le délitement de l’expédition sur fond de coup d’état et une fuite à bord d’un avion flanqué d’un auto-collant ‘God is my co-pilot’ !

Etre pris pour un missionnaire et devoir son salut au copilotage de Dieu, voilà qui était beaucoup pour le seul chanteur de Bad Religion. Heureusement, Greg Graffin est un être double.

Anarchy Evolution – Faith, Science and Bad Religion in a World Without god, par Greg Graffin & Steve Olson, It Books, Septembre 2010, 304 Pages, $22.99

Une critique de Anarchy Evolution par sceptic.com

Greg et son gang, dans le headbanging science #4 : Bad religion, Ten in 2010

« Si Charles Darwin était vivant aujourd’hui, je pense qu’il serait très intéressé par le punk-rock ».

Une certaine remise en cause du dogme et de l’autorité, voilà ce qui lie deux mondes a priori très éloignés l’un de l’autre, celui de la biologie évolutionniste et celui du punk-rock. Il n’y avait qu’une personne pour faire le lien : Greg Graffin, chanteur du groupe Bad Religion depuis plus de 30 ans et par ailleurs Docteur en Paléontologie et maître de conférence à UCLA à ses heures perdues. Il nous fait le récit de ce grand écart dans Anarchy Evolution (sous-titré Faith, Science and Bad Religion in a World Without god), publié en 2010 par It Books.

L’objet est étrange mais à l’image de la double vie de Greg Graffin, très jeune tombé dans deux marmites en même temps, celle de la musique et celle de la science. Ni véritable autobiographie, ni traité scientifique, ni manifeste punk, ni traité d’athéisme religion, mais un peu de tout cela en même temps, le livre pourrait facilement rebuter. Grâce à un équilibre de traitement plutôt judicieux et à des ponts savamment jetés entre les deux rives de l’existence compartimentée l’auteur, il parvient plutôt à séduire. Son principal atout est de rester simple : Graffin raconte certains événements de sa vie, effectue quelques parallèles, invite à se poser des questions, mais ne cherche ni à en mettre plein la vue ni à donner la leçon.

Comment faire la cigale et la fourmi en même temps

Greg Graffin a déclaré avoir voulu devenir chanteur dès l’âge de neuf ans. Sa vocation scientifique, elle, nait véritablement avec un livre, Origins, de Richard Leakey et Roger Lewin, que sa mère lui offre au moment où, encore adolescent, il forme Bad Religion. Les dernières phrases de Origins lui inspireront l’un des titres du premier album de Bad Religion, “We’re Only Going to Die from Our Own Arrogance”. Le décor est planté. Greg Graffin mènera ses deux carrieres de front, sans jamais sacrifier l’une à l’autre.

Punk et enseignement, évolution biologique et evolution culturelle, la tentation du parallèle abusif est forte, mais Graffin met en garde son lecteur : “It’s important to note that the two processes [evolutionary biology and history of punk music] are quite different.” Difficile toutefois pour quelqu’un d’immergé dans les deux mondes de ne pas faire quelques rapprochements assez bLouguiens dans l’esprit, comme avec cette vision de son groupe comme organisme en lutte pour la survie :

“Still, it’s hard for me not to draw evolutionary parallels. I used to envision each Bad Religion concert as a unique environmental opportunity. We could try to increase our popularity trait by singing better songs and giving better performances, in which case our popularity would grow. Or we could suck and lose fans, causing eventual extinction. Either way, the similarities seemed obvious to me.”

A d’autres moments, le punk sert simplement de métaphore immédiatement audible pour illustrer certains principes de l’évolutionnisme :

“Yet DNA is just one part of our biological machinery and is unable to do something on its own. It would be equally shortsighted to give the central role of punk rock to the lyrics of its song, ignoring the musicians and the punk fans who form the collective environment of the punk subculture.”

Un point de vue naturaliste sur le monde

Forcément, la religion n’est pas en odeur de sainteté chez un auteur scientifique ET punk. Mais Graffin est loin d’être un esprit étroit. Il se définit comme un naturaliste plutôt qu’un athée.

Définition qui a le mérite d’être positive :

“I have problems with the word “atheism”. It defines what someone is not rather than what someone is. It would be like calling me an a-instrumentalist for Bad Religion rather than the band’s singer.”

Et surtout, de placer la science au-dessus du lot :

“I don’t promote atheism in my song or when I teach undergraduates. During my lectures about Charles Darwin, for example, I barely mention Darwin’s decisive reason for abandoning theism. Far more important is his theorizing about biological phenomena. The focus of students’ attention at the introductory level, where I teach, should be on the processes and interrelationships found in nature. The debate over whether species are specially created by a deity has only a secondary significance, and ther simply isn’t time to discuss it in introductory biology class.”

Anarchy in the UCLA – le côté obscur de la science

Sans être aussi virulent qu’un Richard Dawkins avec qui il semble avoir quelques accointances, Greg Graffin n’est pas franchement fan du NOMA (principe de non recouvrement des magistères de la science et de la religion, don’t le bLoug aura un jour à causer). Pour lui, pas de raison pour que la religion échappe au crible du questionnement scientifique ; vouloir compartimenter, c’est fuir ses responsabilités et se décrédibiliser :

« It may be possible to compartmentalize science and religion so that they seem not to conflict. But avoiding potential conflict between science and religion by not asking the tough questions sidesteps the confrontational spirit of scientific investigation. Claims made by authorities with the tacit expectation that they should go unchallenged out of reverence to those in power are precisely the kinds of claims I like to investigate and challenge. After all, the basic practice of science requires us to test all claims by the same criteria: observation, experimentation, and verification. If scientists are willing to rule out an entire domain of human life as exempt from their methods, how can they expect anyone to respect those methods ? by trying to protect themselves from a public backlash against their overwhelmingly monist viewpoint, they undercut the very point they are trying to make.”

Même rigueur sur la perspective d’un dialogue avec les créationnistes :

“I am not at all interested in leaving the door open for discussions with advocates of the moderne “intelligent design” movement.”

Portrait du scientifique en jeune punk

Avant d’être le distingué Docteur Graffin, Greg Graffin a commencé jeune punk morveux trainant dans Santa Monica Boulevard, une zone connue pour « ses putes, ses camés défoncés, ses gays en chasse et toutes sortes de punks ».

Très tôt retiré du pit, n’ayant jamais pris de drogue d’aucune sorte (et ça a l’air vrai), Graffin a un côté lisse et intello assez peu en phase avec son entourage (pour faire bonne mesure, il aide tout de même ses potes à se faire leurs shoots…). Mais cette facette de sa personnalité le sauve probablement de la violence qui va gangréner et annihiler la scène punk du Los Angeles des années 80 pour le précipiter dans les bras rédempteurs de la science.

Le témoignage est intéressant : il montre combien le système éducatif était (est toujours ?) défaillant en matière d’évolutionnisme. D’un simple point de vue quantitatif, tout d’abord, avec de maigres heures de cours, dispensées pour la forme :

“As is the case with many high school biology classes, my school downplayed evolution; though it is the key to all of biology, we got only a one-week unit on the topic. So I had to educate myself. I bought a cheap paperback version of On the Origin of Species and set a goal of reading some of it each night before bed. I began putting together a library on evolution that today occupies an entire room of my house.

Sur un plan qualitatif également : Graffin explique comment le devoir final qu’il présente à sa classe et qui n’est qu’une suite de contresens sur l’évolution se voit récompensé par les louanges de son professeur :

“I explained to my classmates that evolution was based on competition and that some forms of life were better at living than others. I told the class that all evolution tends toward perfection, and that, despite numerous false starts and dead ends, the most successful and elaborate evolutionary lineage was the human species. I said that all human attributes were originally adaptations to life on the savannah in Africa.”

“Much of what I said in that lecture was wrong. […] But I received an A in that class, and my teacher wrote on my report card “Gave a great talk on evolution”.”

Anarchy in the UCLA – le côté obscur de la science

Le livre laisse quelques regrets, en particulier celui de ne pas aborder la vie professionnelle actuelle de Greg Graffin. On peut toutefois lire en creux qu’elle n’a peut-être rien de bien excitant. Graffin effleure le sujet en mentionnant l’anecdote d’une groupie brésilienne qu’il éconduit poliment, parce qu’il doit se lever tôt le lendemain pour partir dans une quelconque expédition dans la jungle. N’importe quelle rockstar normalement constituée s’esclafferait. Mais pour un scientifique, en quelque sorte, si la nature propose, Darwin dispose :

“What kind of man in the prime of his life would turn down the advances of beautiful Brazilian women and instead head out to look at birds, trees, reptiles and amphibians ? But this particular visit was the culmination of a dream that began in high school, when I read Darwin’s The Voyage of the Beagle.”

Autre signe des rigueurs de la vie universitaire, l’expédition en Bolivie à laquelle le jeune Greg Graffin à le plaisir de participer et qui se transforme en un improbable fiasco. Ces passages du livre sont parmi les meilleurs, par leur drôlerie et ce qu’ils disent de la réalité du travail de scientifique.

Dans le cadre d’un projet de réserve naturelle, Graffin est embauché en tant que « collector of birds and mammals ». Il comprend en fait que sa mission consiste à tirer, piéger, étrangler et tuer tout ce qui bouge. » L’expédition oscille ensuite entre l’ennui profond et des pics de grotesque digne de Redmond O’Hanlon (auteur dont le bLoug vous entretiendra prochainement) : un bateau surnommé El Tigre de Los Angeles et flanqué d’un tigre à dents de sabre pour logo, des compagnons taciturnes, dont un Canadien don’t l’une des seules paroles sera : ‘What the fuck am I doing here ?’, une rencontre avec des Indiens (« They boarded El Tigre de Los Angeles asi fi they didn’t need permission. I waved and said, “hola! Me llamo Gregorio,” to which they responded, “Missionarios?”) et pour finir le délitement de l’expédition sur fond de coup d’état et une fuite à bord d’un avion flanqué d’un auto-collant God is my co-pilot !

Etre pris pour un missionnaire et devoir son salut au copilotage de Dieu, voilà qui était beaucoup pour le chanteur de Bad Religion. Heureusement que Greg Graffin est double.

Anarchy Evolution

Faith, Science and Bad Religion in a World Without god

Greg Graffin & Steve Olson

It Books; Hardcover

On Sale: September 28, 2010

304 Pages / $22.99

http://www.skeptic.com/eskeptic/11-02-23/

lire la review de sceptic.com