Une fois n’est pas coutume, le thème de ce 19e headbanging science m’est tombé dessus alors que je cherchais des sujets journalistiques tout à fait sérieux. Les lecteurs fidèles (hmm ?) savent bien que le bLoug s’ingénie habituellement à traduire les gémissements ineptes de ses musiciens préférés en un exposé scientifique qui, quoique brillant, n’en reste pas moins tiré par les cheveux. Cette fois, les chercheurs se sont eux-mêmes livrés à cet exercice de haute voltige, convoquant pêle-mêle Jimi Hendrix, Psychose, Darwin, du growl… et des marmottes ! Et surtout des pratiques de communication questionnables.

Tweeter

Il n’est pas question de n’importe quel Hendrix, mais de sa version instrumentale toute en agressions sonores de The Star-Spangled Banner (La Bannière étoilée), poème écrit en 1814 par Francis Scott Key qui constitue depuis 1931 l’hymne national des États-Unis. Jouée pour la première fois à Atlanta, la version hendrixienne est entrée dans l’histoire du rock à Woodstock, en 1969. A coups de vibrato et de guitare saturée, le guitariste dénonce le sifflement des bombes et les rafales meurtrières qui ensanglantent le Vietnam :

Pourquoi cette musique, à l’instar des violons de Bernard Herrmann dans le Psychose d’Hitchcock, nous remue-t-elle autant ? Parce qu’elle fait mal aux dents ? Certes. Mais il y a plus que cela. Du moins selon la fine équipe du Département d’Écologie et de Biologie Évolutive de l’UCLA, qui publie les résultats d’une étude intitulée The sound of arousal in music is context-dependent (Biology Letters, juin 2012).

Leur conclusion est en substance la suivante :

Si la musique discordante est si évocatrice pour l’être humain, c’est qu’elle met en jeu des mécanismes proches des cris de détresse de certains animaux. En d’autres termes, la façon dont Hendrix maltraite ses cordes captive votre attention et suscite votre excitation aussi bien qu’une marmotte en détresse dans les serres d’un aigle.

C’est rudement poétique, dites-moi. Mais est-ce bien scientifique ? (Vous vous êtes peut-être déjà fait avoir avec le coup de la marmotte qui, soi-disant, emballe le chocolat chez Milka.)

Bon, la marmotte (ici à ventre jaune, Marmota flaviventris) pousse bien des cris d’alerte, comme les suricates (Suricata suricata) ou les toupayes (Tupaia belangeri). Ca ressemble grossièrement au couinement d’un canard en plastique.

Daniel Blumstein, qui a dirigé l’étude, s’y entend plutôt bien en marmottes. C’est un spécialiste du comportement animal (il est éditeur de la revue Animal Behaviour), et plus spécifiquement de celui de la marmotte face aux prédateurs, et l’animal occupe une bonne place parmi les thèmes de recherche de son laboratoire (l’étude dont il est question s’inscrit dans une thématique spécifique sur la peur suscitée par certains bruits et certaines odeurs).

Bien, mais qu’en est-il de l’étude ? A-t-on fait écouter Jimi Hendrix à des marmottes ?

Pas vraiment. Et comme bien souvent avec les annonces un rien tapageuses, l’enthousiasme retombe d’un cran à la lecture de la publication.

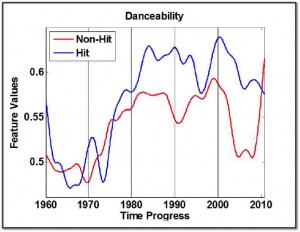

Un mot de la méthode d’abord. L’équipe de Blumstein a composé pour l’occasion une série de pièces sonores de 10s, avec des variantes comportant des bruits ou de brusques ruptures de cadence au milieu. Ces sons ont été présentés de façon aléatoire à 42 étudiants, chargés de les noter sur une double échelle d’excitation et de valence (i.e. de sensation, négative ou positive). Une deuxième expérience identique à la première ajoutait le visionnage simultané de vidéos banales (une personne s’assoit et boit un café, par exemple).

Voyons maintenant les résultats. Selon Daniel Blumstein, ils suggèrent que certaines musiques présentant des non-linéarités stimulent nos sens (excitation et tristesse). Mais que ces réponses émotives sont atténuées lorsque l’image est présente. Le contexte de réception influence donc notre réception. Fort bien. Et c’est tout ?

Eh bien oui. Le rapport avec les marmottes n’est qu’une spéculation à partir de ce résultat sur les conditions de réception de la musique. Les chercheurs pensent qu’écouter une musique présentant des distorsions est similaire au fait d’entendre des cris de détresse des animaux, car ceux-ci distordent leur voix… un peu comme les hommes – et les guitaristes – peuvent distordre les sons. Aucun fait ne vient étayer cette extrapolation.

Comment expliquer le hiatus entre ce banal résultat et les annonces qui en sont faites ? Je vois deux catégories d’explications.

La première tient aux pratiques de communication, de plus en plus polluées par les accroches vendeuses et les raccourcis audacieux, déconnectés de l’objet de recherche. Quitte à engendrer un grand n’importe quoi. Comme pour cette publication, reprise de façon très différente d’un média à l’autre, selon qu’était privilégié l’angle Hendrix ou l’angle Hitchcok, ou simplement selon ce qu’avait envie de dire l’auteur sur la musique – la palme revenant à un blog du LA Weekly titrant : Voici la preuve scientifique que le dubstep vous donne envie de tuer des gens.

Les chercheurs fournissant les munitions, il faut ici pointer du doigt la responsabilité de Daniel Blumstein. Il est bien possible, en effet, que sa passion de la marmotte le conduise parfois un peu trop loin, si l’on en juge, par exemple, par cet article de sa plume publié sur Wired intitulé : les enseignements des marmottes sur le terrorisme (thématique plus sérieusement abordée dans un ouvrage collectif intitulé : Sécurité nationale : une approche darwinienne d’un monde dangereux).

Seconde catégorie d’explication, qui est une déclinaison de la première, la mode consistant à interpréter tout et n’importe quoi à l’aune de la théorie de l’évolution. Que l’on retrouve dans la littérature (cf. la dérive éditoriale de Pascal Picq, appliquant Darwin au monde de l’entreprise après s’être emparé de la politique). Mais aussi dans les communiqués de presse, qui semblent s’être donné pour mot d’ordre de relier les publications à l’histoire de la lignée humaine au moindre prétexte vaseux.

Comme l’a annoncé l’un des auteurs de l’étude : « Cette étude permet de comprendre pourquoi la distorsion du rock’n'roll excite les gens : elle révèle l’animal qui est en nous. » Mouais. Ben le headbanging science fait ça aussi. Et le fera bientôt en vous parlant du growl, mentionné dans l’introduction, mais que je réserve pour un prochain numéro (patience Jérôme !).